Dann verliebt sich der Agent in die ahnungslose Valentina. Um sie nicht zu gefährden, will er aussteigen. Doch der Chef des Bundesnachrichtendienstes weiß von seiner kriminellen Vergangenheit und erpresst ihn: Knast oder Kooperation für einen letzten Fall.

Hartmann hat keine Wahl. Er muss den hochbrisanten Auftrag annehmen, um nicht für Jahre hinter Gittern zu verschwinden, und noch wichtiger, um nicht die Liebe der gesetztestreuen und pazifistischen Valentina zu verlieren. In Nairobi planen somalische Terroristen einen perfekt inszenierten Massenmord auf eine deutsche Einrichtung. Hartmann soll den Anschlag verhindern und die Drahtzieher überführen. Doch zu spät erkennt er die wirklichen Hintergründe des Anschlags. Die unglaubliche Wahrheit bringt auch Valentina in Gefahr. Es entbrennt ein Kampf gegen menschliche Gier und Machtgelüste. Ein Kampf ums nackte Überleben und um Gerechtigkeit.

Taschenbuch

432 Seiten

Eigenverlag

November 2017

ISBN-10: 3000508767

ISBN-13: 978-3000508769

Signiertes Exemplar kaufen,

direkt beim Autor.

Kenia, Juli 2010

In seinem Beruf hatte der Tod viele Gesichter. Was ihn jetzt allerdings erwartete, ging weit über die Grenzen menschlicher Vorstellungskraft hinaus.

Seine Hände waren auf dem Rücken gefesselt. Der Kabelbinder schnürte ihm das Blut ab, seine Finger waren längst taub. Aber taube Finger waren sein geringstes Problem. Der Gefangene wusste, dass es mit ihm zu Ende ging. Seit über fünf Stunden waren sie in dem alten Mitsubishi Kleinbus unterwegs und es wurde bereits dunkel. Schon vor einiger Zeit waren sie von der befestigten Straße in einen Buschweg mit tiefen Schlaglöchern abgebogen. Es quietschte und klapperte, während sich der Bus vorsichtig tastend in Schrittgeschwindigkeit seinen Weg durch die tiefen Spurrillen bahnte. Der Gefangene drückte sich schutzsuchend in die Ecke hinter dem Beifahrersitz. Trotzdem wurde er durch die bockigen Bewegungen des Fahrzeugs immer wieder heftig gegen die Seitenwand geschleudert. Eine Innenverkleidung gab es nicht. Die Metallverstrebung des Fahrzeugs lag so entblößt und schutzlos da wie sein eigenes Leben.

Aus seinen zugeschwollenen Augen konnte er erkennen, wie sich zwei der vier somalischen Terroristen mit Händen und Füßen auf der Bank verkeilten. Der eine war fast noch ein Kind, der andere pockennarbig und wuchtig wie ein Ochse.

Die Terroristen blickten angespannt nach draußen. Dabei unterhielten sie sich leise in ihrer Landessprache. Nach was suchten sie?

Im nächsten Schlagloch sackte der Kleinbus tief zur Seite. Der Gefangene wurde auf den versifften Fahrzeugboden geschleudert. Er stöhnte auf, als sich kleine Steinchen in seine zerschnittene Wange bohrten.

Direkt vor seinen Augen sah er den stark in Mitleidenschaft gezogenen Kampfstiefel des Ochsen.

Sonderbar, dachte der Gefangene, die Schnürsenkel sind neongelb.

Mit einem dreckigen Lachen trat der Somalier ihm ins Gesicht. Die bereits gebrochene Nase knirschte erneut. Ein durchdringender Schmerz schoss in seine Hirnschale und raubte ihm die Luft zum Atmen. Ihm wurde kotzübel. Seit über 24 Stunden hatte er nichts mehr gegessen und getrunken. Seine Zunge war trocken und klebte wie ein Klotz im Mund. Fast begrüßte er das Blut, das nun wieder aus seiner Nase quoll und in seinen Mundwinkel sickerte. Reflexartig schlürfte er das schleimige Gemisch aus Blut und Rotz in sich hinein. Es schmeckte bleiern und süßlich. Flüssigkeit! Lebenselixier.

»Stopp!«, kommandierte der baumlange Anführer, der vorne neben dem Fahrer saß. Sie hatten ihr Ziel offenbar erreicht. Das laute Kratz- und Schleifgeräusch der Schiebetür schmerzte in den Ohren des Gefangenen. Krachend rastete die Tür ein. Der Somalier mit den neongelben Schnürsenkeln zerrte ihn aus dem Wagen. Die Abenddämmerung stülpte sich über das Land und tauchte die Büsche der Savanne in rötliches Licht. Vorsichtig atmete der Gefangene den herben Duft des afrikanischen Buschlandes in seine zertrümmerte Nase.

Der pockennarbige Ochse zog ein Buschmesser aus der Scheide und entblößte dabei grinsend seine riesige Zahnlücke.

»Dreh dich um!«, befahl er.

Als das Messer niedersauste, spürte der Gefangene einen stechenden Schmerz. Die Fesseln waren durchtrennt, er hielt die Arme vor seinen Augen. Blut tropfte aus den frischen Fleischwunden an den Handgelenken.

Der Ochse trat zur Seite und machte Platz für den Anführer. Der Gefangene war nicht klein, aber nun kam er sich wie ein Zwerg vor. Er musste seinen Kopf in den Nacken legen, um dem Riesen ins Gesicht zu sehen. Eine wulstige Narbe, so lang wie der kleine Finger eines Kindes, zierte seine rechte Wange. Aber es war nicht die Narbe, die den Gefangenen erschaudern ließ. Es waren diese stumpfen, toten Augen. Es waren die Augen des Teufels.

»Du bist frei«, flüsterte der Riese in tiefem Ton. »Und du bekommst eine Waffe.«

Achtlos warf der Teufel einen Stock von etwa einem Meter Länge auf den Boden. »Lauf um dein Leben!«

Taumelnd setzte sich der Verletzte in Bewegung. Sein Körper schmerzte, als er sich im Vorbeigehen ächzend nach dem Stock bückte. Die Folter vom Vortag hatte ihm jegliche Kraft genommen.

Nach wenigen Metern fiel er in einen torkelnden Laufschritt. Er erwartete jeden Moment eine Kugel oder das Buschmesser in seinem Rücken, doch nichts dergleichen geschah.

Und da sah er sie. Danach hatten die somalischen Terroristen also gesucht. Das Rudel lag unter einer Baumgruppe, weniger als zweihundert Meter entfernt. Ihre flauschigen runden Ohren stellten sich auf, sie streckten ihre Schnauzen witternd in den Wind.

Für einen Augenblick blieb er wie gelähmt stehen. Ein gewöhnlicher Mord war den Somaliern also zu langweilig. Sie wollten ihren perversen Spaß haben.

Er setzte sich wieder in Bewegung, schneller diesmal. Gehetzt suchte er nach einem Felsen oder Baum, auf den er hätte klettern können. Der Schweiß brannte in den Wunden, die sein Gesicht überzogen.

Ihr markantes Heulen, das tief ansetzte und sich dann schrill steigerte, ließ ihn erschaudern. Vor Jahren hatte er gesehen, wie Tüpfelhyänen einen verletzten Wasserbüffel bei lebendigem Leibe zerrissen. Selbst die starken Knochen barsten unter ihrem Gebiss. Er wusste, er hatte keine Chance.

Die ersten Hyänen standen auf und verfolgten ihn. Wegen ihrer langen Vorderläufe erweckte ihr eigenartiger Gang den Anschein, als würden sie immer bergauf schaukeln. Einige der Tiere gaben nun ihr typisches schrilles Gelächter von sich. Es war ein Zeichen dafür, dass sie in Fressgier waren.

Die Jäger bewegten sich im spitzen Winkel auf ihn zu. Inzwischen zog der Gestank der Tiere in seine zerbrochene Nase. Ein Gemisch aus Aas, Blut und getrocknetem Kot.

Eine Hyäne, die sich von rechts annäherte, versuchte ihn anzuspringen. Er schlug mit dem Stock zu und die Hyäne wich aufheulend zurück. Für einen Augenblick schöpfte er Hoffnung. Doch dann verbiss sich eine andere Hyäne in seinen linken Unterschenkel. Es fühlte sich so an, als ob ein mit Nägeln besetzter Schraubstock mit voller Kraft um seine Wade zugezogen wurde. Ein dumpfes, berstendes Geräusch, begleitet von unerträglichem Schmerz, ließ ihn erkennen, dass sein Schienbein gerade zersplitterte. Sein Bein knickte ein, schwer stürze er in das dürre Gras. Heulen und Hecheln um ihn herum, viele Hyänenleiber, und der Gestank. Geifer tropfte in sein Gesicht. Eine gewaltige Kraft schleifte ihn über den Boden. Jemand schrie. Das musste er selbst sein. So wie damals der Wasserbüffel, wurde nun auch er bei lebendigem Leibe gefressen.

Der Geheimagent des Bundesnachrichtendienstes spürte den feuchtheißen und stinkenden Atem einer Hyäne unmittelbar vor seinem Gesicht. Sie legte ihre Fänge um seinen Hals.

Leicht zur Seite gedreht erkannte der Agent den schneebedeckten Gipfel des Kilimandscharo. Die Abendsonne färbte den Schnee rötlich, ein Wolkenband ließ die Bergspitze schwerelos im Himmel schweben. Es sah wunderbar aus.

Dann schloss sich der Schraubstock um seinen Hals.

Arabisches Meer, 17. Februar 2010

Sie wussten, in welchen gefährlichen Gewässern sie sich bewegten und sie hätten es vermeiden können. Warum nur haben sie trotzdem das Risiko auf sich genommen?

Mit über 20 Knoten trieb der salzgeschwängerte Seewind sie vorwärts und das Wasser rauschte gurgelnd an den Seiten des Segelbootes entlang. Aphrodite pflügte sich bockend durch das Wasser, und wenn der Bug in ein Wellental einstampfte, spritzte schäumende Gischt über das Vordeck.

Das Ehepaar saß im geschützten Cockpit der Amel 54, ein moderner, knapp 17 Meter langer Zweimaster. Nach der dreijährigen Weltumseglung freuten sie sich auf Hamburg, auf ihre Heimatstadt.

Vor zwei Wochen trafen sie ihren Entschluss. Sie lagen in einer Bucht von Sri Lanka vor Anker, als sie ihre Reiseroute festlegten. Dieter Paulsen stützte sich damals mit beiden Händen auf die Seekarte, als er mit seiner Frau sprach:

„Liebling, wir müssen uns entscheiden. Segeln wir nach Süden ums Kap der Guten Hoffnung? 12000 Seemeilen, den ganzen Weg um Afrika herum? Oder nehmen wir die Abkürzung durch den Suezkanal?“

„Die Route um Afrika sieht verdammt lang aus. Wie lange brauchen wir dafür?“, fragte Manuela.

„Wenn wir nicht zu viele und zu lange Zwischenstopps einlegen, sind wir etwa sechs Monate unterwegs.“

„Und wie sieht es mit der Abkürzung aus?“

„Deutlich weniger als die Hälfte der Strecke und damit deutlich weniger als die Hälfte der Zeit.“

Manuela legte ihre Hand auf seinen Arm. „Schatz, ich möchte so schnell wie möglich nach Hause. Drei Jahre auf den Weltmeeren sind mir genug.“

„Aber es ist gefährlich. Schau her, so sieht die kurze Strecke aus.“ Mit seinem Zeigefinger zog er den Kurs auf der Karte nach. Von Sri Lanka erst nach Westen, nördlich vorbei an den Malediven, dann 1600 Meilen durch offenes Meer in den Golf von Aden und durch das Rote Meer bis zum Suezkanal. Sein Finger klopfte auf die Gewässer vor der Küste Somalias.

„Und hier liegt das Problem. Wir müssen etwa 1000 Meilen durch piratenverseuchtes Wasser segeln.“

„Wirklich ungefährlich ist die Strecke ums Kap der Guten Hoffnung auch nicht.“

„Nun ja, das Gefahrenpotenzial in den somalischen Gewässern ist um ein Vielfaches höher.“

„Dieter!“ Sie hatte diesen flehenden Blick in ihren Augen. „Nach drei Jahren auf See will ich nur noch nach Hause.“

Er küsste seine Frau auf die Stirn. „Komm schon Süße, ein paar Monate mehr machen uns doch jetzt auch nichts aus.“

„Findest du?“

Schweigen breitete sich aus und während das Segelboot leicht in der Dünung schaukelte, schauten sie gedankenversunken auf die Karte. Zeit stand gegen Sicherheit.

Dann klopfte Manuela Paulsen mit der flachen Hand auf die Karte.

„Ich hab die Lösung.“

„Tatsächlich?“

„Ja. Lass es uns machen, wie sonst auch.“ Ein verschmitztes Lächeln erschien auf ihrem Gesicht, als sie im Schubfach unter dem Navigationstisch nach etwas kramte. Dann zog sie die Ein-Euro-Münze heraus. Es war eine ganz bestimmte Münze. Es war die Münze, die ihnen schon oft eine Antwort gegeben hatte.

Dieter zog skeptisch seine Augenbrauen hoch. „Du willst unser Schicksal tatsächlich der Münze anvertrauen?“

„Klar, die Vorsehung hat ja bisher auch immer gut auf uns aufgepasst.“

Sie warf die Münze zu Dieter, der sie lässig auffing. „Adler steht für die Abkürzung durch den Suezkanal, Zahl für den Umweg über Südafrika“, sagte sie aufgeregt.

Dieter nickte, setzte die Münze mit ihrem Rand auf den Tisch und schoss die Münze mit schnalzendem Finger in eine rotierende Bewegung. Der Klang der schnell drehenden Münze auf dem glatten Holztisch kratzte an ihren Nerven. Das durch ein Bullauge einfallende Sonnenlicht reflektierte sich in dem Geldstück und beide stierten sie blinzelnd auf den Tisch. Dieter hoffte inbrünstig, dass er in wenigen Augenblicken die Eins sehen würde. Manuelas Gefühle waren zwiespältig. Sie hatte zwar Angst vor dem Adler, wollte aber auch nicht die lange Route über Südafrika nehmen. Dieses Geldstück war ihr Glücksbringer und hatte sich bisher gut bewährt. Warum sollte es jetzt anders sein?

Der Klang der rotierenden Münze wurde heller, sie wurde langsamer und fiel endlich um.

„Adler!“, sagte Dieter trocken. Er musste schlucken. Seine Stimme konnte das ungutes Gefühl nicht verstecken.

„Komm schon Liebling“, flüsterte sie ihm zärtlich ins Ohr. „Du weißt genauso gut wie ich, dass die Meldungen der Piratenüberfälle überbewertet werden. Panikmache in der Öffentlichkeit. Nicht wirklich relevant für uns.“

„Ich hoffe, du hast recht.“

Am nächsten Tag tuckerten sie mit dem Beiboot an Land um Proviant einzukaufen, und einen weiteren Tag später ratterte die Ankerkette an Bord. Sri Lanka verschwand langsam hinter ihnen am Horizont. Das war vor zwei Wochen.

Der Adler hatte sich durchgesetzt, und nun befanden sie sich mitten im gefährlichsten Gewässer der Welt. Schon seit Tagen wurde Dieter immer nervöser und nun musste er seiner inneren Stimme Luft machen.

„Ich habe ein ungutes Gefühl. Wir sollten umkehren und erst einmal die Malediven ansteuern.“

„Umkehren? Weißt du nicht, dass es Unglück bringt, wenn wir nicht der Vorsehung folgen?“

„Ach, Manuela. Scheiß auf die Vorsehung. Es ist bescheuert, was wir hier tun.“

Manuela funkelte ihn wütend an. „Was bist du nur für ein Feigling. Du warst doch sonst nicht so ängstlich.“

„Spinnst du? Das hat doch nichts mit Feigheit zu tun. Aber gut, wenn du darauf bestehst, dann halten wir an dieser verdammten Vorsehung und an dem Kurs fest. Ich hoffe nur, dass wir nicht unser blaues Wunder erleben.“

Die folgenden Stunden verbrachten sie beide in beleidigtem Schweigen. Dieter nahm immer wieder das Fernglas und beobachtete den Horizont. Dann, es war früher Nachmittag, sah er sie kommen.

„Verdammt! Das sieht nicht gut aus.“

„Was siehst du?“, fragte Manuela nervös. Dieter zeigte wortlos schräg nach hinten.

„Ein Fischkutter? Dieter, das sind normale Fischer, oder?“ Hoffnung und Zweifel lagen in ihrer Stimme.

„Warum hat ein Fischkutter zwei Schnellboote im Schlepp? Und warum fährt ein Fischkutter mit Vollgas auf uns zu?“

Entsetzt legte sie die Hand über ihrem Mund, während Dieter schon nach unten kletterte. Neben dem Navigationstisch war das Funkgerät eingebaut. Hektisch machte er sich ein paar Notizen auf ein Schmierblatt, dann nahm er das Mikrofon in die Hand.

„MAYDAY, MAYDAY, MADAY“

»Ich muss dich sprechen.«

»Nein!«, sagte Alexander bestimmend. »Solltest du versuchen, mir einen neuen Fall einzureden, brauchen wir uns nicht weiter zu unterhalten.«

»Alexander. Lass uns …«

»Ich habe dir ganz klar gesagt, dass meine Entscheidung unumstößlich ist.«

»Stimmt. Aber es gibt da etwas, was du wissen musst.«

»Ich muss nur wissen, dass ich kein Agent mehr bin. Und nun hör auf, mich zu bedrängen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.«

»Warte! Es geht darum, dich zu schützen.«

»Mich zu schützen? Das ist nicht nötig.«

»Du weißt nicht, worum es geht.«

»Heiner, ich bin raus aus dem Agentengeschäft. Deswegen gibt es auch keine Bedrohung mehr für mich.«

»Eine Bedrohung kann von völlig unerwarteter Seite kommen.«

»Also gut. Du hast fünf Minuten. Erzähl mir, um was es geht.«

»Ich sage es dir unter vier Augen.«

»Nein. Du sagst es mir jetzt am Telefon oder gar nicht.«

»Es ist streng vertraulich und es wird länger als fünf Minuten dauern.«

»Nein!«

»Valentina würde es nicht gefallen, wenn sie dich für lange Zeit nicht mehr sehen könnte.«

»Was zur Hölle soll das bedeuten?«

»Genau das will ich dir ja erklären.«

Alexander seufzte. »Wie lange würde es dauern?«

»Eine halbe Stunde.«

»Und danach habe ich meine Ruhe vor dir?«

»Wenn du es möchtest.«

»Also gut. Eine halbe Stunde. Wir können uns heute Abend um 19 Uhr in Freising treffen. In dem Restaurant, das wir schon öfters für Besprechungen genutzt hatten.«

Auf der Fahrt zu Valentina überlegte Alexander, wie er sein Treffen mit Heiner vor ihr verheimlichen konnte. Er hasste es, sie anzulügen. Zwanzig Minuten später war er bei ihr. Sie nahmen sie sich in die Arme und küssten sich.

»Komm!« Sie führte ihn an der Hand ins Esszimmer. »Schau, was ich vorbereitet habe. Das richtige Frühstück für einen Frachtpiloten.«

Es duftete nach frischem Brot und Pfefferminztee, nach Obst und Gemüse. Dünne Dampfschwaden zogen aus dem Teekessel.

»Alex«, ganz sanft strich sie dabei mit ihren Fingern über seine Wange. »Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf unsere gemeinsame Woche freue.«

»Sehr gut kann ich mir das vorstellen. Mir geht es ja genauso.«

Als sie mit dem Frühstück fertig waren, gingen sie ins Wohnzimmer, um ihre Klettertour für den nächsten Tag zu besprechen.

»Du hast ja schon alles vorbereitet.« Alexander sah die Ausrüstung in der Ecke des Wohnzimmers liegen. Helme, Seile, Klettergurte, Karabiner … alles, was man zum Klettern brauchte.

»Weil ich es nicht mehr erwarten kann. Wir müssen die Sachen morgen früh nur noch in den Wagen laden und dann düsen wir los. Komm her, lass uns die Tour auf der Karte anschauen.«

Nachdem die Tour besprochen war, konnte Alexander kaum noch die Augen offen halten. Der Jetlag schlug mit voller Wucht zu. Sein Biorhythmus war noch auf LA eingestellt. Dort war es jetzt drei Uhr früh.

»Liebling, ich muss ein paar Stunden schlafen.«

»Ich weiß. Du bist bestimmt hundemüde.«

»Ach ja, ein alter Freund hat sich bei mir gemeldet. Er möchte mich dringend sehen. Ich treffe ihn heute Abend für eine halbe Stunde in der Stadt. Anschließend komme ich gleich wieder zu dir zurück.«

»Alex, du weißt doch, dass du deine Freunde auch zu mir bringen kannst.«

»Ich weiß.« Er küsste sie auf die Stirn. »Aber ich glaube, Heiner möchte lieber ungestört mir mit sprechen. Sieht so aus, als ob er Beziehungsprobleme hätte.«

Es tat weh, den Menschen, den man am meisten liebte, anzuschwindeln. Aber das war wohl der Preis, den ein ehemaliger Geheimagent zahlen musste. Außerdem lag er mit dem Argument ‚Beziehungsprobleme‘ gar nicht so falsch. Schließlich ging es um so etwas wie eine geschäftliche Beziehung. Alexander würde heute Abend sicherstellen, dass Heiner das Ende dieser Beziehung ein für alle Mal akzeptierte.

Er legte sich in ihr Bett. Wie abgesprochen, weckte Valentina ihn einige Stunden später. Sie kuschelte sich zu ihm und holte ihn mit sanften Küssen aus dem Schlaf. Ihre Finger glitten über seinen Körper. Zärtlich knabberte sie an seinem Ohr.

»Hallo Schatz. Du wolltest jetzt aufwachen.«

Sie liebten sich und alberten im Bett herum. Dann schaute Alexander auf die Uhr. »Mist! Ich muss mich beeilen.«

30 Minuten später erschien Alexander in dem Restaurant, dass Heiner und er als Treffpunkt vereinbart hatten. Heiner saß schon an einem Tisch in der Ecke.

»Hallo Alexander, schön dich wiederzusehen.«

»Das Gleiche kann ich nicht behaupten.«

»Tu mir den Gefallen und höre mir die nächsten Minuten zu, ohne mich zu unterbrechen. Habe ich dein Wort darauf?«

Alexander seufzte. »Ja, ja. Helfen wird es dir aber nichts.«

»Ich weiß. Ich kenne deine Situation und respektiere deine Entscheidung. Trotzdem möchte ich dir einiges erzählen.«

»Bringen wir es hinter uns. Hoffentlich bereue ich nicht, mit dir hier zu sitzen.«

»Es gibt ein ernsthaftes Problem in Nairobi. Ein Terroranschlag gegen eine deutsche Einrichtung wird gerade vorbereitet. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass wahrscheinlich Hunderte von Menschenleben in Gefahr sind.«

Alexander funkelte Heiner an und wollte ihm gerade ins Wort fallen. Heiner hob abwehrend die Hand.

»Stopp! Du hast mir dein Wort gegeben, mich nicht zu unterbrechen.«

Alexander verschränkte seine Arme. »Du vergeudest unsere Zeit.«

Heiner fuhr unbeirrt fort. »Wir haben eine undichte Stelle in der Behörde. Ein Maulwurf in den eigenen Reihen. Zwei Agenten wurden als Resultat dessen letzte Woche in Nairobi ermordet.«

»Das tut mir leid.«

»Wegen des Verräters können wir im Moment keine weiteren Agenten nach Nairobi schicken.«

Alexander lehnte sich zurück. Er ahnte, worauf das Gespräch hinauslief. »Bevor die beiden Agenten umgebracht wurden, konnten sie noch einige interessante Details in Erfahrung bringen. Der Anschlag wird mit einer MILAN-Rakete durchgeführt. Beim Transport der Rakete ist allerdings ein Waffenteil zu Bruch gegangen. Die Terroristen brauchen Ersatz dafür.«

»Du wolltest mir etwas von einer Bedrohung für mich erzählen. Was du mir da gerade sagst, interessiert mich nicht.«

»Alexander, dieser Fall ist von äußerster Wichtigkeit. Du wärst als Frachtpilot bestens geeignet, um den Terroristen das Ersatzteil zu beschaffen. Auf diese Weise könntest du dich in ihr Vertrauen schleichen und Informationen über die Hintermänner erfahren.«

»Und mein eigenes Leben würde wegen des Maulwurfs ebenfalls bald beendet sein.«

»Nein. Eben nicht. Du wirst nicht in den offiziellen Akten geführt. Ich bin der Einzige in der Behörde, der von dir weiß. Für den Maulwurf bist du unsichtbar.«

»Ach, sieh an. So ist das also. Ja, wahrscheinlich würde der Verräter nichts von mir wissen. Wahrscheinlich wäre ich für ihn unsichtbar … Wahrscheinlich! Aber wie du weißt, bin ich aus dem Geschäft raus und somit erübrigt sich jede weitere Diskussion. Zudem hattest du heute Morgen gesagt, dass es um mich geht. Darum, mich zu schützen. Du hast mich reingelegt, um mich zu diesem Gespräch an den Tisch zu bringen.«

»Alexander. Tue mir den Gefallen und nimm diesen Auftrag an. Ich appelliere an deine patriotische Verantwortung. Das bist du mir schuldig.«

Alexander lehnte sich wütend nach vorne.

»Patriotische Verantwortung? Erzähl den Mist unseren korrupten Politikern, die sich doch allesamt im Lobbyismus suhlen. Und schuldig bin ich dir schon gar nichts.«

»Du hast Recht. Das war dumm von mir gesagt. Aber wir brauchen dein Alibi als Frachtpilot, wir brauchen deine Anonymität und wir brauchen deine Fähigkeiten. Alexander! Nur mit dir können wir an die Hintermänner rankommen. Nur mit dir können wir viele Menschenleben retten.«

»Nichts zu machen.«

Alexander stand auf, um zu gehen. »Die Rechnung übernimmst du. Das bist du mir schuldig.«

»Warte. Da gibt es noch etwas, was du wissen musst.«

Mit ernstem Gesicht und fordernder Stimme sprach Heiner weiter.

»Setz dich wieder hin. Bitte. Jetzt erzähle ich dir von der Gefahr, in der du schwebst.«

Herr Oswald, der Geschäftsführer der Firma ah Oswald & Partner, hat die Außen- und Innenaufnahmen gemacht.

Die Stimme in dem Trailer gehört dem Profisprecher Holger Koch. Vielen Dank, Herr Koch, ich beneide Sie für Ihre tolle Stimme.

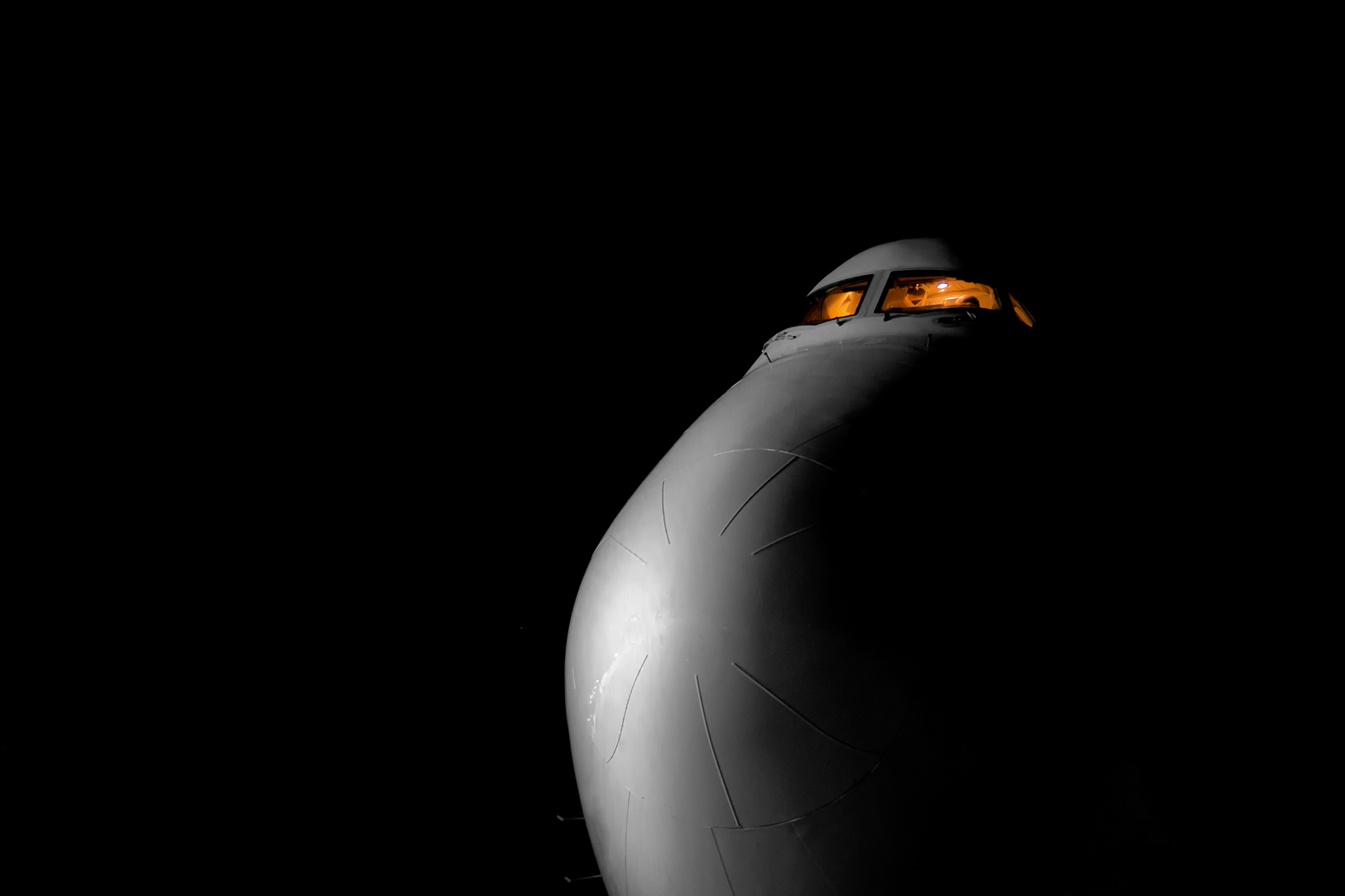

Die Flugzeugfotos kommen von meinem Kollegen und Profifotografen Christiaan van Heijst. Ein Besuch auf seiner Website eröffnet eine wunderbare Welt der Bilder.

Seine Tochter Jennifer stand uns als Maskenbildnerin zur Verfügung.

Ahmed, ein Flüchtling aus Somalia, hat sich bereiterklärt, als Schauspieler zur Verfügung zu stehen.

Nairobi Mai 2014

Am Nachmittag landeten wir aus Johannesburg kommend in Nairobi. Vier Tage frei! Den Flug hatte ich angefordert, weil ich hier in Nairobi für mein Buch recherchieren wollte.

Vor dem Abflug hatten wir erfahren, dass wir nicht in unserem üblichen Crewhotel eingebucht waren, sondern im Hotel Ole-Sereni in der Nähe des Airports. Bombenanschläge wenige Tage vorher machten unsere Firma nervös und für den Fall, dass die Situation wieder einmal eskalieren würde – so wie im September zuvor – wäre eine Evakuierung zum Airport nun schneller und sicherer durchführbar gewesen. Am Nachmittag versuchte ich erfolglos, die deutsche Botschaft in Nairobi zu erreichen. Das Telefon war ständig besetzt, auf meine E-Mails kam keine Antwort. Ich wollte wissen, ob es für mich als Deutschen in diesen unruhigen Zeiten sicher war, nach Eastleigh zu gehen.

Am nächsten Morgen versuchte ich wieder, mit der Botschaft Kontakt aufzunehmen. Wieder erfolglos. Um 10 Uhr erwartete mich John, mein Fahrer, mit seinem Toyota vor dem Hotel. Ich kenne John schon seit Jahren und ich vertraue ihn. Er ist allerdings ein Schlitzohr und liebt es, den ausgehandelten Preis für seinen Service mit kuriosen Argumenten in die Höhe zu treiben.

Erste Station: Eastleigh

Eastleigh

Ein »Checkpoint«. Eine Straßensperre.

Ein Helikopter kreiste ständig über dem Viertel.

Eastleigh ist das Somalier-Viertel von Nairobi. Normalerweise ist es kein Problem, dorthin zu gehen. Aber erst vor einigen Tagen, genauer am 5. Mai 2014, zündeten einige somalische Selbstmordattentäter in Nairobi mehrere Bomben. Das Resultat: 6 Menschen wurden dabei getötet, und 62 weitere verletzt. Die Terroranschläge häufen sich. Erst im September wurden beim bis dahin schlimmsten Anschlag in einem Einkaufszentrum in Nairobi 68 Menschen getötet. Dieser Vorfall ging durch die Weltpresse. Hinter den Anschlägen steckte die somalische Terrorvereinigung Al-Shabaab. Diese Gruppe entführte europäische Touristen in Kenia. Das kenianische Militär rückte in Somalia ein und bekämpfte die Terrorgruppe. Seit dieser Zeit führt die Al-Shadaab Terroranschläge in Nairobi durch. Kein Wunder, dass die Ordnungshüter nervös waren. In Eastleigh war die der Polizeipräsenz deutlich spürbar. Radikale „Säuberungsaktionen“ der kenianischen Armee, bei denen innerhalb der letzten Monate hunderte von Somalis – die meisten von ihnen wohl nicht beteiligt an irgendwelchen Al-Shabaab Aktionen – verprügelt und verhaftet wurden, heizten die Stimmung auf bis zum brodelnden Siedepunkt. In YouTube findet man diesbezüglich interessante Videos. Wenn man Terror, Wut und Aggression im eigenen Land fördern will, ist diese Vorgehensweise der Regierung genau richtig.

Auf den ersten Blick schien das Leben in Eastleigh entspannt zu verlaufen. Der muslemische Einfluss war deutlich zu sehen. Ich wollte somalische Namen für mein Buch sammeln und da das Viertel ein Schauplatz in meinem Buch ist, wollte ich mir einen Eindruck von Eastleigh verschaffen.

John parkte den Toyota und ich ging in ein Café um einen Somali zu finden, den ich interviewen konnte. Der Wachmann am Eingang des Cafés war freundlich zu mir und verwies mich an einen Kellner, einen etwa 30-jähriger Somali. Nach wenigen Minuten hatte ich genügend Informationen und somalische Namen gesammelt. Ich verließ das Café und fand den Toyota verschlossen. Von John keine Spur, und so nutze ich die Zeit, um ein paar Bilder mit meinem Smartphone zu schießen. Eine Gruppe von jungen Männern, etwa dreißig Meter entfernt, lungerte in einer Straßenecke und wurde auf mich aufmerksam. Die Männer pöbelte mich lauthals an. Ich steckte mein Smartphone weg und versuchte, sie zu ignorieren. Doch die Somalis ließen nicht locker. Die aggressiven Rufe wurden lauter, die ersten Männer standen auf und liefen wild gestikulierend auf mich zu. Die Gruppendynamik setzte ein und alle Männer standen auf. Die Situation drohte zu eskalieren. Zum Glück kam John gerade aus dem Café. Er war beim Pinkeln und ich hatte ihn in dem Cafe nicht gesehen.

„John, wir müssen abhauen. Sofort!“ Wir hechteten zum Toyota und im letzen Augenblick schaffen wir es, der wütenden Gruppe zu entkommen. Wir fuhren noch für eine halbe Stunde durch das Viertel, dann hatte ich genug gesehen.

Nächste Station: Kibera

Kibera ist eines der größten Slums der Welt. Schätzungen gehen davon aus, dass zwischen 300000 und einer Million Menschen dort leben. Da auch einige Szenen in meinem Buch in der Randlage des Slums spielen, wollte ich mir einen Eindruck verschaffen.

Die Arbeitslosenrate in Kibera beträgt bis zu 80%. Raub, Vergewaltigung, Mord, Seuchen, Krankheit … Es ist ein schlimmer Ort. Alkohol ist ein weiteres Problem. Changaa, ein hochprozentiges Methanol-Gesöff, wird in den Hütten gebrannt. Changaa ist der Schnaps für die Armen. Man kann davon blind werden, oder sterben.

Lehm und Blech ist das Baumaterial der Hütten. Die Wege – nach Regen sind es Schlammpisten, wären eine gute Teststrecke für einen Geländewagen. Schlaglöcher und Spurrillen sind so tief, dass man Feuchtbiotope daraus machen könnte, wenn sich nicht der stinkende Abfall und die Kloake darin suhlen würden. In den letzten Tagen ist zum Glück kein Regen gefallen. Nicht auszumalen, wie diese Wege nach einem heftigen Niederschlag aussehen würden.

Friseur-Salon in Kibera

Alle paar Meter mussten wir anhalten, um Hunden, Ziegen, Kindern, Händlern oder Menschengruppen platz zu machen.

Der Fahrzeuginnenraum bietet ein falsches Gefühl von Sicherheit. Man ist verletzlich und angreifbar. Manchmal kommen Touristen in den Slum und verteilen aus dem Fahrzeug Geld. Das ist eine noble, aber unkluge Tat. Schon oft genug wurden diese Fahrzeuge von wütenden Slumbewohnern, die nichts abbekommen hatten, verfolgt und die Insassen ausgeraubt.

John rollte mit seinem Wagen langsam durch die Schlaglöcher. Erstaunlich, was so ein Toyota alles aushält. Aus Erfahrung und aus Erzählungen wusste ich, dass auch hier in Kibera das Fotografieren nicht ungefährlich war. Die Slumbewohner reagieren oft sehr verärgert darauf. Man konnte die Anspannung, diese abwartend aggressive Haltung der Menschen spüren. So wenig wie möglich auffallen, war die beste Taktik. Die Fotos, die hier zu sehen sind, habe ich heimlich gemacht.

Wir fuhren zurück in den Randbereich von Kibera. Hier war die Straße geteert, hier konnten wir abhauen, wenn es nötig werden würde. Hier konnte ich gefahrlos Geld verteilen. Frauen, vorzugsweise mit Kleinkind, gehörten zu meiner Zielgruppe. Ich wollte Fotos von den Frauen machen und mich ein paar Minuten mit ihnen unterhalten, um Informationen für mein Buch zu bekommen. Die Frauen waren ausnahmslos misstrauisch. Aber John half mir, den Argwohn der Frauen zu nehmen. Er sprach in Suaheli zu ihnen, gewann so ihr Vertrauen. Als ich den Frauen Geld gab, waren sie glücklich. Wie einfach es doch sein kann, Freude zu erzeugen.

Letzte Station: Flughafen

Wir machten uns auf den Weg zum Airport. Der Verkehr in Nairobi ist schwierig zu beschreiben. Von rücksichtsvoller Fahrkultur ist hier wenig zu spüren. Und immer wieder Staus. Die Luft war geschwängert von Abgasen. Eine Klimaanlage gab es nicht in Johns Toyota und wir hatten die Fenster meistens geöffnet um nicht zu ersticken.

Die Nachmittagssonne brannte aufs Autodach. Der Gestank von Ausdünstugnen, Jauchegestank, Rauch und Schweiß vermischte sich zu einem zähen Wolkenbrei. Mein Hemd klebte auf meiner Haut. Irgendwann hatten wir den Stadtverkehr hinter uns gelassen und wir waren im nordöstlichen Gebiet außerhalb des Airports.

Es gab sogar Zebras im Sicherheitsstreifen.

Der Wachsoldat telefoniert mit seinem Offizier. Wenn er gewusst hätte, dass ich ihn fotografierte, wäre es mir wohl schlecht ergangen. Im Hintergrund sieht man das flache Offiziersgebäude.

„Wir dürfen hier nicht fahren“, monierte John besorgt.

„Wieso nicht?“

„Sperrgebiet. Nicht öffentlich.“

„Ich habe kein Verbotsschild gesehen.“

„Aber jeder aus Nairobi weiß, dass man hier nichts zu suchen hat. Dieses Gebiet wird von der Armee überwacht.“

Von meiner deutschen Arroganz geblendet, verstand ich die Warnung nicht. „John, ich bezahle dich gut. Fahr weiter.“

„Wir werden Schwierigkeiten bekommen.“

„Dann spreche ich einfach den nächsten Soldaten an und erkläre ihm unsere Absicht.“

Ich sollte schnell feststellen, dass es naiv und falsch war, von einer europäischen Mentalität auszugehen. Nach einigen Minuten passierten wir den ersten Wachturm. Der bewaffnete Soldat schaute uns kritisch hinterher. Weitere fünf Minuten später ein Wachhäuschen, diesmal mit zwei Soldaten. John war sichtlich nervös, ich inzwischen auch. Ich besänftigte John: „Fahr zu den beiden Soldaten hin. Ich werde mit ihnen reden.“

Ich stieg aus dem Wagen, die beiden Soldaten beobachteten mich mit grimmigen Gesichtern. Als ich mich vorstellen wollte, unterbrach mich der kleinere der Soldaten. „Stopp! Ich bringe euch jetzt zum Offizier“

Ich musste wieder in den Toyota einsteigen, der Soldat setzte sich mit seiner Waffe, einem G-3 Gewehr, der ehemaligen Standardwaffe der Bundeswehr, auf den Beifahrersitz. Während der Fahrt zu einem flachen, großem Gebäude telefonierte der Soldat mit seinem Offizier.

Als wir ankamen, wartete der Offizier bereits mit einer Kalaschnikow in seinen Händen auf uns. John und ich mussten aussteigen, unsere Handflächen nach vorne drehen.

„IDENTIFICATION“ bellte mich der Offizier an. Ich reichte ihm meinen Crew-Ausweis. Er schaute ihn sich prüfend an und schüttelte den Kopf. „OFFICIAL PASSPORT“ Im gleichen Ton wie zuvor.

„Tut mir leid, ich habe nur diesen Ausweis dabei.“

„Das ist militärisches Sperrgebiet. Ihr seid verhaftet.“

„Aber ich bin doch …“

„Was suchst du hier?“, brüllte mich der Offizier an.

„Ich bin Autor und mein Buch handelt von einem Anschlag durch Terroristen.“ Während ich dieses Worte sprach, wurde mir bewusst, wie bescheuert ich war. Bombenanschläge waren zu dieser Zeit in Nairobi an der Tagesordnung.

Der Wachsoldat trat einen Schritt zur Seite, entsicherte sein Gewehr und legte es auf mich an. Ich versuchte, mich weiter zu erklären. „Shut up!“, schrie der Offizier aggressiv. Ihm schienen die Nerven durchzugehen. Auch er hielt nun seine Kalaschnikow auf John und mich gerichtet. Ich konnte die Ausdünstungen der Kenianer riechen, es roch auch nach Waffenöl. Schweiß lief über mein Gesicht. Noch nie hatte ich so eine aggressive Atmosphäre erlebt. Ich rechnete damit, erschossen zu werden. Die Soldaten hielten ihre Gewehr in den Hüften, mit dem Finger am Abzug. Es waren die Sekunden, die ich nie wieder in meinem Leben vergessen werde. Aus einer Mischung von Arroganz und Dummheit hatte ich John überredet, in dieses Sperrgebiet zu fahren. Und nun fürchte ich um unser Leben.

Der Offizier wendete sich zu John. Er herrschte ihn im harten Ton an, in Suaheli, der Landessprache. Dann sprach John leise zu mir. „Er will Geld.

Ich fühlte mich erleichtert. „Wie viel?“

„Er will wissen, wie viel du bei dir hast.“

Ich griff in meine Hosentasche und zog ein Geldbündel heraus.

„5000 Kenia Schilling.“ Das waren etwa 40 Euro. Dass ich in den anderen Hosentaschen weitere Geldscheine hatte, sagte ich nicht.

Der Wachsoldat senkte seine Waffe, ging einen Schritt auf mich zu und riss mir das Geld aus der Hand und reichte es seinem Offizier.

„Verschwindet!“, brüllte uns der Offizier an. Wir stiegen ins Auto, der Wachsoldat setzte sich wieder auf den Beifahrersitz. Wenige Minuten später setzen wir ihn an seinem Wachhäuschen ab und weitere fünf Minuten später fuhren wir wieder auf der offiziellen Straße. Eine halbe Stunde setze mich John vor dem Hotel ab.

Es war ein ereignisreicher Tag. Müde, verschwitzt und hungrig setzte ich mich an den Schreibtisch und öffnete meinen Computer. Eine E-Mail von der deutschen Botschaft. Auf gar keinen Fall sollte ich nach Eastleigh gehen.